Addis-Abeba, juillet 2025. Le Grand Barrage de la Renaissance (GERD), ce géant de béton planté dans le lit du Nil Bleu, vient tout juste d’achever son remplissage final. Pour le Premier ministre Abiy Ahmed, c’est une victoire : l’Éthiopie entre dans l’histoire comme puissance hydroélectrique d’Afrique. Pour l’Égypte, c’est un camouflet stratégique, une menace existentielle.

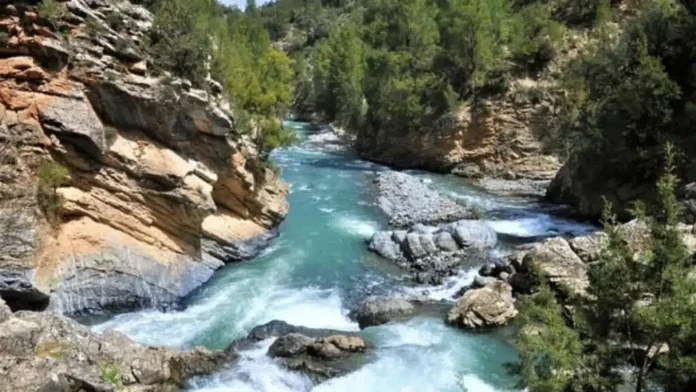

Derrière la prouesse technique, c’est une ancienne querelle de civilisation qui resurgit. Le Nil, fleuve sacré pour les uns, artère vitale pour les autres, redevient terrain de confrontation. Le Caire, arc-bouté sur ses droits historiques hérités des traités coloniaux, refuse toute concession. Le Soudan s’inquiète d’une possible réduction de son débit. Et pendant que les chancelleries s’agitent, les turbines éthiopiennes tournent déjà.

Le retour des puissances fluviales

En Afrique comme ailleurs, l’eau est devenue une arme géopolitique. Le GERD n’est pas qu’un barrage : c’est un levier d’influence, un projet civilisationnel, une revanche contre un ordre imposé depuis Londres ou Paris. Addis-Abeba entend rompre avec le fatalisme énergétique et s’émanciper d’un modèle de dépendance.

Mais l’arme hydraulique a un prix diplomatique. En refusant une gestion partagée du débit du Nil, l’Éthiopie a froissé Le Caire et Khartoum. Les négociations tripartites n’aboutissent plus. À chaque cycle, on rejoue le même ballet : sourires officiels, impasses techniques, menaces feutrées.

Dans ce conflit, aucune bombe n’a encore explosé, mais les lignes de fracture sont bel et bien actives. L’Égypte investit dans des drones armés, déploie une diplomatie agressive à l’Union africaine, et noue des alliances de revers avec l’Érythrée. L’eau devient otage de la politique.

Addis-Abeba cherche la mer

L’autre grand rêve d’Abiy Ahmed, c’est la mer. Depuis la sécession de l’Érythrée en 1993, l’Éthiopie est privée d’accès direct aux côtes. Ce qui, pour une puissance de plus de 120 millions d’habitants, est une aberration stratégique.

Addis-Abeba n’a jamais accepté cet enclavement. Alors elle ruse. Elle noue des accords discrets avec le Somaliland — État non reconnu mais disposé à céder un port contre reconnaissance diplomatique. Elle menace Djibouti en renforçant sa dépendance aux corridors terrestres. Elle défie l’Érythrée sur fond de frontières encore disputées.

En janvier 2024, dans un geste aussi audacieux que périlleux, l’Éthiopie a bel et bien signé un protocole d’accord avec le Somaliland, cette république autoproclamée mais non reconnue par la communauté internationale, pour obtenir un accès à la mer Rouge. En échange, Addis-Abeba envisage de reconnaître officiellement le Somaliland comme État souverain — une première sur le continent africain depuis l’indépendance du Soudan du Sud. Une onde de choc diplomatique.

La motivation d’Addis-Abeba est limpide : sortir de l’enclavement. Depuis 1993, l’Éthiopie, amputée de son littoral par la sécession de l’Érythrée, dépend quasi exclusivement du port de Djibouti pour son commerce extérieur. Cette dépendance est ressentie comme une humiliation stratégique par ses élites militaires et politiques. En nouant une alliance avec Hargeisa, la capitale du Somaliland, Abiy Ahmed cherche à briser cette vulnérabilité.

Mais ce jeu frontal bouleverse les équilibres régionaux. La Somalie, qui considère le Somaliland comme une région dissidente, y voit une atteinte directe à sa souveraineté. Mogadiscio menace de rompre ses relations avec Addis-Abeba. L’Union africaine, embarrassée, peine à arbitrer entre le principe de l’intangibilité des frontières héritées de la colonisation et la réalité du terrain.

Et dans l’ombre de cette manœuvre, une autre puissance s’avance : la Turquie…

Le long bras d’Ankara en mer Rouge

La Turquie ne cache plus ses ambitions en Afrique de l’Est. Présente militairement à Mogadiscio depuis 2017, où elle dispose d’une base militaire et d’un centre d’entraînement de l’armée somalienne, Ankara voit d’un très mauvais œil le rapprochement entre Addis-Abeba et le Somaliland. Car le projet éthiopien fragilise l’État somalien, partenaire privilégié de Recep Tayyip Erdoğan dans la Corne.

Ankara se pose ainsi en défenseur de l’unité somalienne — une posture à la fois stratégique et symbolique. Elle craint qu’une reconnaissance du Somaliland n’ouvre la boîte de Pandore des séparatismes en Afrique, tout en affaiblissant sa propre influence militaire dans la région. La Turquie, alliée du Qatar et rivale des Émirats dans la Corne de l’Afrique, joue ici un jeu d’équilibre délicat, entre soutien aux institutions de Mogadiscio et prévention d’une déstabilisation plus large.

Mais Ankara ne se contente pas d’agir en coulisse : elle investit, construit, équipe. Ses entreprises sont actives dans les ports, les hôpitaux, les routes, de Djibouti à Mogadiscio. À travers la Corne de l’Afrique, la Turquie déploie un néo-ottomanisme discret, mêlant aide humanitaire, diplomatie religieuse, et présence militaire.

Cette quête maritime est devenue une obsession pour l’Éthiopie. Car pour commercer, s’armer, exporter son électricité ou ses produits agricoles, l’Éthiopie a besoin d’un débouché vers la mer Rouge. Sans cela, elle restera un géant sous perfusion logistique, vulnérable à chaque crise régionale.

La paix introuvable

Mais pendant qu’Addis-Abeba regarde vers le large, le feu couve à l’intérieur. Après la guerre du Tigré (2020-2022), soldée par un accord fragile signé à Pretoria, d’autres foyers de tensions se sont rallumés : Amhara, Oromia, Benishangul. Le fédéralisme ethnique, instauré dans les années 1990, continue d’alimenter la défiance envers le centre.

Loin d’unifier, la réforme d’Abiy a fracturé. L’armée fédérale est épuisée par des combats successifs. Les forces spéciales régionales, démantelées au nom de l’unité, ont souvent rejoint des milices autonomes. Les élections générales de 2026 se préparent dans un climat délétère. Le spectre d’une nouvelle guerre civile n’est pas à exclure.

Une puissance convoitée et sous surveillance

L’Éthiopie est une énigme. Puissance historique — jamais colonisée, empire millénaire —, elle est aussi un laboratoire du chaos africain. Sur son sol, la Chine construit, la Turquie arme, les Russes recrutent, et les Américains observent.

Pays hôte de l’Union africaine, membre des BRICS, relais du panafricanisme, Addis-Abeba fascine autant qu’elle inquiète. Elle pourrait devenir un pôle de stabilité. Elle pourrait tout aussi bien redevenir l’épicentre d’un effondrement régional.

Éthiopie, ou le vertige impérial

Il faut comprendre une chose essentielle : l’Éthiopie rêve d’un destin impérial dans un monde de fragmentation. Elle veut la grandeur sans avoir réglé la question de sa propre unité. Elle ambitionne la modernité mais se heurte aux loyautés tribales. Elle aspire à l’autonomie stratégique, mais dépend des corridors, des barrages, des alliances mouvantes.

C’est un colosse instable, dont les mouvements secouent toute la Corne de l’Afrique. Si l’Éthiopie vacille, Djibouti tremble, Mogadiscio s’effondre, Khartoum se crispe, Le Caire panique. Si elle réussit, elle devient le moteur de l’Afrique orientale. Si elle échoue, elle ouvre une ère de désordre.

Le Nil comme théâtre d’un monde multipolaire

L’affaire du barrage GERD est bien plus qu’un conflit local. C’est un test pour le droit international, un révélateur des nouvelles rivalités multipolaires, une métaphore du XXIe siècle africain.

L’Éthiopie avance sur une ligne de crête. Son avenir se joue entre deux eaux : celle du Nil, source de discorde, et celle de la mer Rouge, porte de salut.

Comme souvent en géopolitique, ce ne sont ni les intentions ni les promesses qui comptent, mais l’équilibre subtil entre puissance, légitimité et stabilité. Or, aujourd’hui, Addis-Abeba a de la puissance, peu de légitimité nationale, et une stabilité toujours suspendue.

Source :https://lediplomate.media